国足战术引发争议 伊万坚持单后腰体系球迷质疑王大雷防守判断

近期,中国男足在世界杯预选赛中的表现再次引发广泛争议。主帅伊万科维奇坚持使用单后腰体系,这一战术理念虽然意在提升球队的进攻效率,却在防守端暴露出明显漏洞,成为球迷与媒体批评的焦点。尤其是在与对手的关键比赛中,门将王大雷的防守判断与出击时机被反复讨论,成为舆论争议的中心。本文将从四个角度对这场战术风波进行深入分析:首先剖析伊万坚持单后腰体系背后的战术逻辑与风险;其次探讨国足整体防守结构与执行层面的问题;第三部分将聚焦王大雷的防守判断,分析其个人表现与体系间的矛盾;最后从战术适配与团队心理层面,探讨如何平衡攻守,重塑国足信任。通过多角度分析,本文旨在揭示国足在现代足球体系转型中的阵痛与启示,为未来战术方向提供参考。

1、伊万单后腰体系的理念与风险

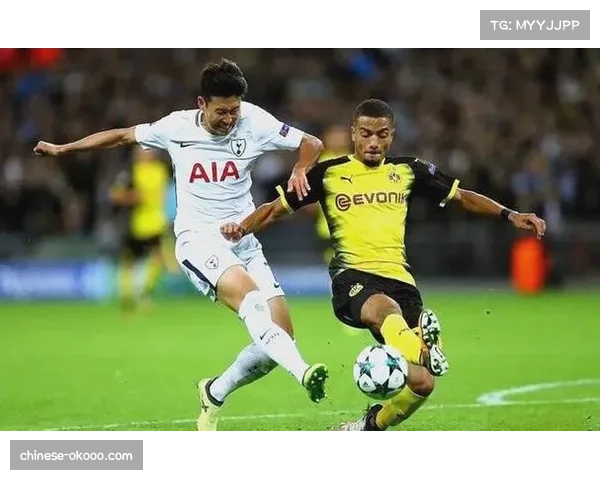

伊万科维奇坚持单后腰体系,源自他长期在欧洲执教的经验。在他看来,单后腰可以为中前场释放更多进攻空间,让球队在进攻转换中拥有更高的推进效率。通过中场的三角站位,边路的快速推进与中路渗透可以得到有效衔接,从而提升进攻节奏与威胁。但这种体系的成功前提,是球队具备极强的控球能力与中场压迫强度。

然而,中国队在整体控球与协防意识上的短板,使得单后腰体系暴露出明显隐患。当对手利用快速反击冲击防线时,后腰身后的空间极易被撕裂,防线与中场脱节问题频发。尤其是面对速度型前锋或具备技术优势的球队时,国足往往陷入被动,防守重心过度依赖中卫与门将的补位。

从人员配置来看,国足目前缺乏兼具拦截与组织能力的后腰。无论是经验丰富的老将,还是正在崛起的年轻球员,都难以独自承担大面积的防守与调度任务。这让伊万的单后腰体系在执行中显得理想化,也成为球迷质疑的根源之一。

2、整体防守体系的漏洞与执行困境

国足在防守端的问题并非源自某一场比赛,而是体系性结构漏洞的体现。单后腰体系要求两名中前卫具备出色的回防与协防意识,但国足在这方面的执行往往滞后。当对手通过长传或转移球制造空间时,后防线暴露无遗,边后卫回撤速度不够、站位失衡问题尤为突出。

此外,国足防守时的整体压缩空间能力较弱。当后腰无法及时回收时,防线容易被迫后退,导致禁区前沿形成真空地带。对手往往利用这一空隙完成远射或渗透,逼迫门将面对更多直接威胁。防守协调的缺失,也让中卫在盯人与补位之间陷入犹豫。

执行力问题还体现在球员的防守决策上。面对高压逼抢,国足球员常常出现盲目解围或回传过多的情况,无法通过合理传导化解压力。这不仅影响防守稳定,也削弱了反击时的速度与威胁,使得球队陷入被动防守的循环之中。

澳客3、王大雷防守判断的争议与分析

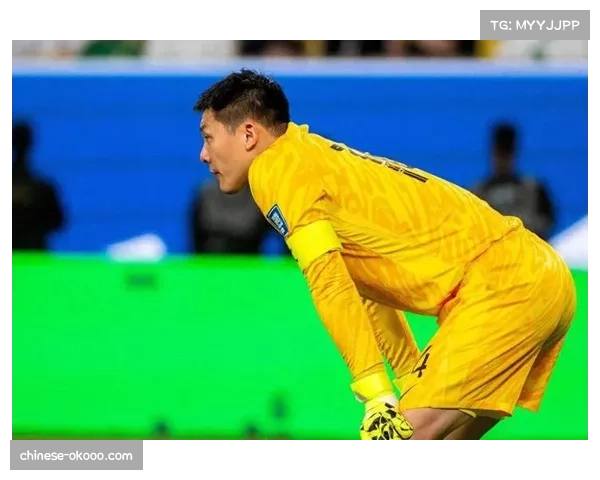

作为门将,王大雷一向以反应迅速、个性鲜明著称,但在本阶段比赛中,他的防守判断屡被诟病。一些失球源于出击时机的选择失误,另一些则来自站位判断不够果断。球迷的质疑主要集中在“过于冒进”与“缺乏稳定性”两个层面。

事实上,王大雷的问题并非完全是个人能力不足,而是与防线保护不足密切相关。当后腰与中卫之间形成防守真空时,门将往往被迫提前出击,试图弥补防线空缺。这种高风险选择,在面对快速突破型前锋时尤为危险,一旦判断稍有偏差,就会造成直接失球。

与此同时,体系不稳定也削弱了门将的信心。王大雷需要在短时间内做出出击或留守的决定,而身前防线的不确定性加剧了这种心理压力。虽然他的扑救能力仍具水准,但在战术环境不友好的情况下,再高水平的门将也难以保持持续稳定的表现。

4、战术调整与团队心理的再塑

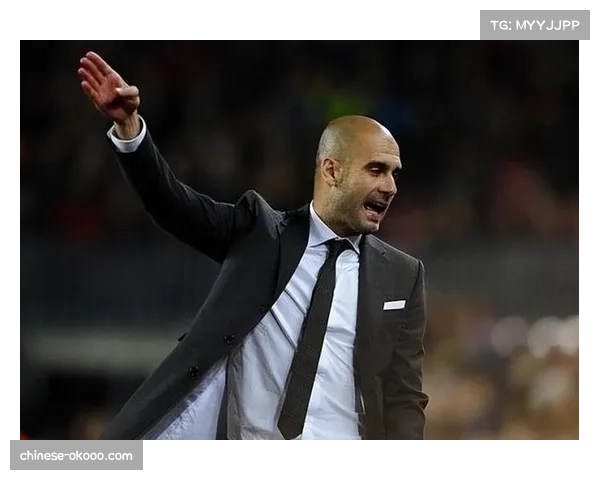

面对外界的批评与战术困境,伊万及其团队亟需做出调整。首先,从体系层面而言,国足应考虑在不同对手与场次中灵活切换双后腰或菱形中场配置,以减轻单后腰的防守负担。在对阵强队时,保持中场厚度尤为关键,这不仅能增强防守稳定,也能让前场球员在反击时拥有更好的支点。

其次,心理层面的修复不容忽视。球员在持续舆论压力下容易产生犹豫与不自信,尤其是守门员位置更易放大错误影响。教练组应通过内部沟通与信任机制,帮助球员重塑自信,同时优化训练内容,让体系执行更加清晰。

此外,国足的未来发展需要更系统的战术传承与梯队衔接。仅靠短期调整无法根治结构性问题,唯有建立长期的技战术理念与人才培养体系,才能在国际赛场上形成稳定竞争力。战术的先进性必须与球员能力相匹配,否则再好的理念也会变成纸上谈兵。

总结:

总体来看,国足当前的战术争议揭示了体系理想与现实执行之间的断层。伊万的单后腰体系从理念上追求现代化与进攻主动性,但在执行过程中暴露出中场防守薄弱、协同不畅的问题,直接影响了球队整体表现。王大雷的防守判断虽成为焦点,却更多反映出体系保护不足与心理压力积累的后果。

未来的国足若想走出困境,必须在战术设计与人员配置上实现平衡,兼顾进攻创造与防守稳定。战术先进性不能脱离现实土壤,球队的自信与凝聚力更是重塑竞争力的关键。只有在理性调整与科学规划的基础上,中国足球才能真正摆脱争议,迎来属于自己的突破时刻。